ITALIANO

Il senso di appartenenza si sviluppa quando si instaura una corrispondenza tra il ritenere se stessi appartenenti a un gruppo e il ritenere il gruppo appartenente a sè.” Enrica Quaglio

L’appartenenza non è solo univoca (io faccio parte di quel gruppo) ma dev’essere biunivoca (anche il gruppo, in qualche modo, fa parte di me)

Quando un gruppo percepisce una “minaccia esterna” (il derby) allora tende a compattarsi e le persone si sentono maggiormente appartenenti alla squadra, ai colori e anche alla città. E non parlo di giocatori ma di una città intera. E l’appartenenza si nota in tutto, anche nel linguaggio. Tutti parliamo al plurale: “giochiamo, vinciamo, spingiamo, siamo stati bravi, ecc…”.

UN POETA IN GUERRA

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) nacque nel 1888 ad Alessandria d’Egitto, dove passò gli anni della giovinezza. Nel 1912 si trasferì a Parigi dove frequentò l’università e venne in contatto con la cultura francese ed europea. Nel 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, tornò in Italia, si arruolò volontariamente e combatté come soldato semplice sul Carso. L’esperienza della guerra lo segnò profondamente, la vita di trincea, bendiversa da ciò che si era aspettato, lo spinse a rivedere la sua concezione della vita e a rivalutare i valori della solidarietà umana: né comprese, infatti, l’assurdità e nel contemplo avvertì la necessità di una solidarietà umana che andasse al di là della nazionalità. Nella sua poesia, il poeta esprime, attraverso la sua rievocazione della propria esperienza autobiografica, in particolare della guerra, il destino dell’uomo, la caducità della vita, il dolore, la sofferenza, il senso di fratellanza che unisce gli uomini accomunati dallo stesso destino, la consapevolezza di appartenere allo stesso universo. Pur in mezzo alla morte e alla distruzione in cui avverte la sua condizione di “uomo di pena”, Ungaretti sente uno slancio vitale, la forza della sopravvivenza, la possibilità di illusioni che danno la forza e il coraggio di vivere. Una delle poesie più toccanti è Veglia, un componimento privo di punteggiatura in cui il poeta esprime il proprio amore per la vita proprio mentre intorno a lui domina la morte. Questa poesia è molto drammatica, è composta da versi brevi, duri, come se il poeta singhiozzasse. Racconta un episodioaccaduto in trincea: di fianco a lui c’è un compagno morto, il suo volto è illuminato dal chiarore della luna piena, le sue mani sono fredde, l’espressione del suo viso è di dolore e sofferenza. Questo dolore penetra nel cuore del poeta e gli fa scoprire quanto sia importante vivere. Nella vita quotidiana, a volte, non si capisce il valore della vita. In tutte le sue poesie, Ungaretti racconta che la guerra è terribile, che le ferite non sono solo quelle delle bombe ma soprattutto quelle interiori che i soldati portano con loro per tutta la vita.

| “Veglia” di Giuseppe Ungaretti: testoUn’intera nottata buttato vicino a un compagno massacratocon la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani | Parafrasi “Veglia” di Giuseppe UngarettiHo passato una notte intera sdraiato vicino a un compagno ucciso, la bocca contratta dalla morte rivolta verso la luna piena il rossore e il gonfiore delle sue mani che penetrano nel mio intimo proprio in quel momento ho scritto lettere piene d’amore. |

| penetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d’amoreNon sono mai stato tanto attaccato alla vita | Non mi sono mai sentito così tanto attaccato alla vita. |

La poesia è composta di due strofe, la prima di 13 versi e la seconda di 3 versi. Si tratta di versi liberi e nel testo ci sono delle rime; dominano suoni duri grazie alla presenza di lettere come l t e anche la scelta delle parole trasmette tutta la violenza e l’angoscia della situazione vissuta dal poeta. La pausa che divide la prima dalla seconda strofa serve ad enfatizzare il sentimento potente di attaccamento alla vita provato dal poeta. La sofferenza è data dai denti digrignati e dalle mani rosse e gonfie, gli occhi rivolti alla luna quasi a domandare: perché? Perché la morte, perché la sofferenza.Intanto Ungaretti è lì, accanto al corpo, che veglia il compagno e vede da vicino la morte: violenta, mostruosa, brutale, permanente. Proprio in quel momento emergono sentimenti positivi nel poeta, in contrasto con la morte che vede lì, palese; la bellezza della vita spinge Ungaretti a cantarne le gioie scrivendole.

“Soldati”

Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie.

Bosco di Courton, luglio 1918

“Soldati” è una delle più famose e corte poesie al mondo. Scritta da Giuseppe Ungaretti nel 1918, la poesia parla dell’esperienza di vita del poeta soldato in trincea verso la fine della Grande Guerra ed è stata composta nel Bosco di Courton, in Francia. Luogo e data sono indicati proprio sotto il testo della poesia stessa, usanza ricorrente per dare alle poesie l’aspetto di un diario.

La poesia è composta da quattro versi liberi brevi il cui significato è immediatamente chiaro e impatta sulla percezione del lettore. Questa poesia esprime lo stato d’animo dei soldati in guerra attraverso una similitudine. Come le foglie nella stagione autunnale pendono dagli alberi in attesa di staccarsi da un momento all’altro, così anche i soldati in trincea sentono di essere costantemente in pericolo di morte. I soldati sono fragili come le foglie d’autunno.

STORIA

LE TRINCEE

I soldati, trovandosi a combattere nella prima guerra mondiale in certe condizioni: lontananza da casa, tra gente sconosciuta di lingua incomprensibile, in condizioni igieniche terribili, sotto minaccia costante di perdere la vita, maturano un senso di appartenenza alla propria nazione. La posta è il più grande dono che la patria possa fare ai combattenti, perché in quel fascio di lettere che giungeva ogni giorno fino alle trincee più avanzate, la patria appare ai soldati come una lontana moltitudine di anime care e di volti noti, in mezzo alla quale ciascuno riconosce un bene che è solamente suo, uno sguardo che soltanto per lui riluce, una voce che per lui solo canta. La grande guerra fu il primo vero conflitto di massa della storia umana, che coinvolse in un ristretto arco di tempo milioni di persone scaraventandole a centinaia, migliaia di chilometri dalle loro case. Contadini che erano vissuti solo nel loro paese natale, si trovavano in luoghi sconosciuti con gente sconosciuta che in alcuni casi a malapena parlavano la loro lingua. La posta era l’unico modo con il quale ogni soldato si sentiva ancora legato sia agli affetti cari che alla sua vita precedente.

Tutti i governi si resero ben presto conto dell’enorme potenziale propagandistico del «fenomeno postale», che mentre teneva in contatto le famiglie (e il cosiddetto fronte interno) con il fronte di guerra, costruiva anche con fatica, pur tra mille pericoli e sofferenze, una coscienza nazionale anche in Paesi che, a causa della loro storia recente, ne erano scarsamente dotati. Ecco allora che le cartoline militari in franchigia (ossia con una tariffa postale agevolata e prepagata a spese dell’erario) divennero un veicolo di propaganda, che magnificava il valore dei nostri soldati, dipingeva a tinte fosche e spesso con tratti quasi ferini i nemici, attirava l’attenzione sui crimini di guerra commessi dall’avversario (tipica era la raffigurazione del Belgio neutrale invaso dai tedeschi come un bambino con le mani mozzate o una donna violata), incitava alla sottoscrizione dei prestiti di guerra. A leggere oggi la corrispondenza originale dell’epoca si resta commossi di fronte a parole sgrammaticate ma sincere che raccontavano la vita quotidiana al fronte, cercavano di minimizzare i pericoli per non preoccupare i cari lontani, raccontavano (nei limiti imposti dalla censura) vicende straordinarie eppure quotidiane di coraggio e paura, chiedevano notizie su come era la vita nei borghi e nelle campagne senza uomini, con le bestie da governare e la terra da lavorare:INTRODUZIONE

Le trincee, lunghi corridoi, profondi poco meno di due metri:

- sono state uno dei simboli della Prima Guerra Mondiale;

- sono le tracce più significative di quanto successe tra il 1915 ed il 1918;

- furono la “casa” dei soldati, il luogo dove i militari impegnati al fronte vissero persettimane (se non addirittura mesi) tra una battaglia e l’altra. Tre metodi per lo scavo delle trincee:

- – scavare la trincea, contemporaneamente, in tutta la sua lunghezza: era un metodo veloce perché si impiegavano molti uomini che erano però lasciati allo scoperto di fronte al fuoco nemico; veniva impiegato solo lontano dalla prima linea o di notte.

- – allungare una trincea già esistente: solo 1 o 2 uomini a scavare, ad un estremo della trincea e chi scavava era sufficientemente coperto, ma si procedeva con lentezza.

- – scavare una sorta di tunnel, di cui alla fine si faceva crollare la copertura. La trincea necessitava di una continua manutenzione → per rimediare ai danni provocati dalle intemperie e dal fuoco nemico.

Vita da soldato

Fra i soldati della Prima guerra mondiale c’erano sia uomini di scarsa cultura sia di famiglia borghese e colta. Il soldato analfabeta, spesso contadino, non conosce le motivazioni del conflitto e neppure la geografia italiana. Va in guerra per senso del dovere oppure semplicemente per paura. Viene strappato dal suo paese e dai suoi cari, ammassato su un treno e condotto sui campi di battaglia. Si trova così gettato in una realtà infernale di cui non riesce ad afferrare il senso. Il soldato borghese invece è andato a scuola e conosce la storia d’Italia e il Risorgimento, crede nei valori patriottici. Legge i giornali, quindi sa perché il suo Paese è in guerra, e spesso parte convinto e pieno di entusiasmo. Per questo giovane lo shock è ancora più grande. Perché non è abituato alla fatica fisica e ai sacrifici, ma anche perché sognava una guerra eroica e si ritrova in un grande macello. La trincea rende tutti uguali. I soldati vedeva noi compagni cadere a uno a uno e sapevano che a breve, al prossimo attacco, poteva toccare a loro. Spesso dovevano correre all’attacco calpestando corpi di chi era caduto prima, tra le urla dei morenti e le detonazioni. Queste tremende esperienze creavano un grande senso di fratellanza e di solidarietà tra i soldati semplici, che provavano paura ma anche, in alcuni casi, desiderio di dimostrare il proprio coraggio, rischiandola vita per recuperare un ferito fuori dalla trincea.

LA VITA DENTRO LA TRINCEA

Molti uomini svilupparono malattie mentali durante la guerra o appena tornati nelle proprie case (in Italia si usava l’espressione “scemo di guerra”). La preparazione dell’esercito fu assolutamente insufficiente. Nessuno, all’inizio, spiegò ai soldati italiani di restare accovacciati nelle trincee e di non sporgersi. Certi che Trieste sarebbe stata conquistata nel giro di poche settimane, i soldati si ritrovarono con le sole dotazioni estive e con strumenti tutt’altro che moderni. Imbarazzante fu la mancanza di pinze tagliafili in grado di creare velocemente dei varchi tra i reticolati nemici. Molti soldati, nel primo anno di guerra, combatterono con in testa dei semplici berretti, certamente insufficienti a fermare le pallottole sparate dalle trincee nemiche o dai cecchini. I vestiti di lana erano pochi e molti dovettero costruirsi degli occhiali da sole (utilizzando dell’alluminio) per prevenire i danni dei raggi solari. Le scarpe erano inadatte per resistere al fango o al terreno pietroso del Carso o delle montagne.

Inoltre per tutto il 1915 i soldati combatterono con le loro uniformi grigio-verdi → in mezzo al manto nevoso, erano facilmente individuabili dai nemici.

Solamente l’anno successivo nuove dotazioni contribuirono a rendere meno dura la vita sul fronte: furono distribuite le prime tute bianche → una maggiore mimetizzazione; apparvero i primi elmetti, consegnati inizialmente ai reparti addetti a tagliare i fili dei reticolati e poi anche alle sentinelle; le calzature furono più moderne e robuste ed i reparti impegnati in montagna ricevettero scarponi chiodati → molto più adatti per gli spostamenti. Entro l’inverno comparvero anche i primi sovrascarpe pesanti ed i primi cappotti. Le ferite e i congelamenti erano molto frequenti, curati con lo stesso grasso che doveva servire per lucidare le calzature. Le borracce per l’acqua erano di legno (assolutamente anti- igieniche). Le tende per dormire (quando c’erano) erano inutilizzabili con la pioggia. Molto spesso i soldati dormivano in buche coperte da un semplice telo, gli uni attaccati agli altri per disperdere il meno calore possibile. La sola fonte di riscaldamento erano i piccoli fornelletti per le vivande. Oltre ai soldati in prima linea, la guerra in montagna ebbe anche come protagonisti i cosiddetti portatori, che si arruolavano volontariamente per trasportare (su pesanti ceste) armi, munizioni, materiale e cibo ai soldati in cima alle montagne. Poiché la maggior parte degli uomini erano impegnati in guerra, spesso questo ruolo fu ricoperto dalle donne.

LA CUCINA IN TRINCEA

La pasta o il riso, contenuti nelle grandi casseruole, arrivavano in trincea come blocchi collosi; il brodo si raffreddava e spesso si trasformava in gelatina mentre la carne ed il

pane erano duri come pietre. La qualità era scarsa, ma, a differenza del rancio austro- ungarico (molto più scarso), l’esercito italiano forniva ogni giorno ai suoi soldati 600 grammi di pane, 100 grammi di carne e pasta (o riso), frutta e verdura (a volte), un quarto di vino e del caffè. L’acqua potabile invece era un problema e raramente superava il mezzo litro al giorno. In prima linea la quantità era leggermente superiore. Prima degli assalti inoltre le dosi erano più consistenti con l’aggiunta di gallette, scatole di carne, cioccolato e liquori.

FUGGIRE DALLA TRINCEA

La Guerra ebbe disertori e renitenti: coloro che, pur di non entrare nell’esercito e combattere, scelsero di scappare. La maggior parte dei renitenti dovette fuggire all’estero, possibilmente oltreoceano, dove le possibilità di essere catturati erano minori. In Meridione, invece, dove le zone rurali erano più abbondanti e lo Stato era meno presente, i ragazzi sfuggiti alla leva si organizzarono nelle campagne sopravvivendo tramite degli espedienti. Disertare invece spesso coincideva col consegnarsi al nemico, sperando di trovare nei campi di prigionia austro-ungarici (e poi tedeschi) delle condizioni di vita migliori rispetto a quelle in trincea. Altri modi per cercare di fuggire era fingere di essere malati, pazzi oppure autoinfliggersi delle ferite da arma da fuoco su un piede o su una mano in modo da ottenere almeno una licenza dalla prima linea di alcune settimane. Le commissioni mediche si fecero più severe negando le licenze e quindi la malattia mentale diventò lo strumento più facile per ingannare i medici.

LA MORTE IN TRINCEA

Per un soldato della prima linea la possibilità di superare la guerra senza rimediare una ferita o essere ucciso era molto bassa. Particolarmente temute erano le ferite al volto, che sfiguravano per sempre chi ne fosse colpito. L’assistenza medica era rudimentale. Non esistevano antibiotici e anche ferite relativamente leggere potevano essere mortali. Le condizioni sanitarie nelle trincee erano catastrofiche. Molte erano le malattie infettive come dissenteria, tifo e colera e numerose erano quelle provocate da parassiti. I cadaveri spesso rimanevano insepolti e ancora oggi, in occasione di scavi lungo le linee del fronte

della prima Guerra Mondiale, vengono rinvenuti dei corpi.

LA RELIGIONE IN TRINCEA

La vita sul fronte costrinse gli uomini a convivere con la presenza della morte, perché in qualsiasi momento del giorno e della notte, all’improvviso, un proiettile o una scheggia di granata avrebbero potuto togliere la vita. La fede, diventata una necessità nella vita dei soldati, fu risolta con la presenza dei cappellani militari nell’esercito e la massiccia distribuzione di santini e materiale vario. I più scaramantici appendevano, all’altezza del cuore, un cartoncino con scritto “Fermati!”. Si trattava di una sorta di supplica (e speranza) rivolta all’eventuale pallottola nemica.

SCIENZE

I traumi di guerra nel cervello, non nella mente

Quando la guerra fa ammalare mente e corpo.

La Prima guerra mondiale fu anche un tragico esperimento naturale: durante il conflitto la psichiatria moderna acquisì per la prima volta l’idea che lo stress della guerra poteva arrivare a fare impazzire i soldati.

Gli inglesi l’hanno chiamata shellshock, da noi era il vento degli obici: era la malattia nata sui campi di battaglia e nelle trincee della Prima guerra mondiale. I soldati colpiti dalla sindrome misteriosa avevano una varietà di sintomi: palpitazioni, paralisi o tremori in tutto il corpo, incubi, insonnia; a volte smettevano di parlare. Alcuni sembravano perdere il senno per sempre, altri recuperavano dopo un periodo di riposo. La strana sindrome che metteva ko i militari era diffusa su tutti i fronti. Furono ipotizzate varie cause.

1- La prima idea fu che si trattasse di un disturbo organico, causato dai danni fisici al cervello provocati dalla deflagrazione degli ordigni. Si pensava che lo spostamento d’aria dell’esplosione, anche senza arrivare a uccidere, potesse comunque fare danni al cervello. Ma presto fu chiaro che non era così.

2- Escluse le cause organiche, già durante la guerra i medici cominciarono a interrogarsi su altre possibilità, quelle psicologiche prima di tutto. Prevalse all’inizio l’idea che nei soldati che manifestavano il disturbo ci fosse una vulnerabilità di fondo, che la durezza della guerra e delle condizioni al fronte faceva deflagrare.

3- Ma in tutti i paesi coinvolti, i medici furono ben presto costretti ad ammettere che la guerra faceva apparentemente ammalare o impazzire anche persone di cui non si era registrata nessuna particolare predisposizione o tara ereditaria. La guerra di per sé sembrava poter essere causa di malattie.

Cure mentali al fronte. Gli psichiatri dovettero cominciare a occuparsi di quel disturbo. Vennero istituiti ospedali vicino al fronte per accogliere non solo i feriti nel corpo, ma anche quelli nella mente (40mila in Italia, secondo le stime, probabilmente per difetto), che talvolta venivano curati e rispediti al fronte, talvolta andavano a finire in manicomio, se i sintomi sembravano troppo strani o gravi per poter essere gestiti negli ospedali. La preoccupazione principale, nella maggior parte dei paesi interessati, era che l’impazzimento dei soldati sfoltisse troppo le file dei combattenti. Tra gli psichiatri prevalse l’idea che in molti casi si trattasse di simulazione, e ne nacque una specie di ossessione per cercare di smascherare chi fingeva i sintomi

Esperimenti naturali. Lo shellshock era una manifestazione di quello che oggi viene chiamato “disturbo post-traumatico da stress”, il cui riconoscimento formale in psichiatria è avvenuto solo nel 1980, proprio in seguito allo studio dei reduci di guerra, per definire l’insieme di sintomi che colpiscono i combattenti, ma anche le persone che hanno fatto esperienza di eventi drammatici o catastrofi naturali che hanno messo a rischio la loro vita. L’ipotesi era che si trattasse degli effetti sulla mente dell’esposizione a traumi terribili.Vi furono uomini condannati a portare occhiali scuri a vita perché non sopportavano più la luce, tachicardia inspiegabile vita natural durante..

Cicatrici nel cervello. Un nuovo studio, sembra dare ragione a un’idea nel tempo abbandonata, e cioè che siano davvero dei danni cerebrali causati dalle esplosioni a provocare i sintomi. Per la ricerca, sono stati esaminati il cervello di 8 ex soldati

deceduti, ad alcuni anni di distanza dall’essere stati esposti a un’esplosione. Nel loro tessuto cerebrale sono state identificate particolari lesioni, non visibili alla Tac e alla risonanza magnetica, e diverse da altri danni noti provocati da traumi alla testa. Secondo gli autori dello studio si tratterebbe di piccole lesioni cicatrizzate in aree cerebrali importanti per il sonno, la memoria e le funzioni cognitive.

Analisi dopo la morte. Il New York Times Magazine racconta come Perl si sarebbe accorto per la prima volta di qualcosa di strano analizzando dopo la morte il cervello di un militare. Ha attirato la sua attenzione dei minuti segni marrone, simili a polvere, e segno evidente di cicatrici, che durante la sua carriera non aveva mai notato in nessun reperto. Il tessuto cerebrale apparteneva a un soldato che nel 2009 si era trovato a pochi passi da un kamikaze che si era fatto esplodere. Il militare era sopravvissuto all’esplosione, ma aveva cominciato ad accusare i sintomi classici del disturbo post- traumatico da stress, ed era poi morto due anni dopo, apparentemente per una overdose di farmaci.

In attesa di conferme. L’ipotesi, già avanzata anche in anni più recenti ma sempre lasciata cadere, è che l’onda d’urto di una esplosione, o di esplosioni ripetute, possa provocare dei danni caratteristici al cervello visibili solo all’analisi del tessuto cerebrale dopo la morte. Lo studio sembra confermarlo, ma serviranno altri dati per dire se davvero il vento degli obici può essere all’origine della malattia dei reduci di guerra.

Il vento degli obici

Problemi della memoria, depressione, insonnia, tremori, palpitazioni: sono alcuni dei sintomi di disturbi mentali riconducibili all’aver partecipato ad azioni di guerra. L’espressione “il vento degli obici” fu coniata proprio per identificare questo tipo di psicopatologie, nate sui campi di battaglia e nelle trincee della Grande Guerra, che a lungo si credettero – erroneamente – imputabili a presunti danni fisici al cervello, causati dallo spostamento d’aria conseguente alla deflagrazione degli ordigni. In realtà la causa non era organica, bensì psicologica. La malattia non necessariamente colpiva soggetti costituzionalmente vulnerabili; ne erano affette anche persone senza una particolare predisposizione. Essa poteva manifestarsi durante i combattimenti od anche molto tempo dopo. Solo nel 1980 la patologia fu formalmente riconosciuta e scientificamente battezzata con il nome di “disturbo post-traumatico da stress” (PTSD).

La Grande Guerra produsse traumi psichici in milioni di persone, ma i comandi militari fecero di tutto per non accorgersene. Questi uomini furono ricoverati, crudelmente curati, considerati codardi, vigliacchi e simulatori, spesso fucilati o rispediti al fronte. Di questi, molti di quelli che sarebbero tornati alla vita civile, sarebbero stati etichettati per sempre come “scemi di guerra”. Chi erano gli “scemi di guerra”?

Ce n’era uno in quasi ogni famiglia. Erano l’eredità (a lungo rimossa) della Prima guerra mondiale: uomini tornati dal fronte sotto shock, con gravi disturbi mentali.

Durante e dopo la Prima Guerra Mondiale migliaia di soldati furono ricoverati per disturbi mentali: negli ospedali si trovavano reduci estraniati e muti, che camminavano come automi, con i muscoli irrigiditi. La gente li chiamava ingiustamente “scemi di guerra”. Ma chi erano davvero? Le cartelle cliniche parlavano di “tremori irrefrenabili”, di “ipersensibilità al rumore”, di “uomini inespressivi, che volgono intorno a sé lo sguardo come uccelli chiusi in gabbia”, che “camminano con le mani penzoloni e piangono in silenzio” o che “mangiano quello che capita, cenere, immondizia, terra”.

Shell shock. Questi quadri clinici suscitarono subito l’interesse degli psichiatri, specialisti allora emergenti (in Italia erano stati riconosciuti ufficialmente nel 1872 ed erano diventati molto influenti a partire dal 1904, grazie alla legge che istituiva i manicomi). Su Lancet, tra le riviste mediche più autorevoli, nel 1915 lo psicologo Charles Myers usò per la prima volta l’espressione shell shock, “shock da bombardamento”o, come lo chiameremmo oggi, disturbo da stress post-traumatico.

Myers ipotizzava che le lesioni cerebrali fossero provocate dal frastuono dei bombardamenti oppure dall’avvelenamento da monossido di carbonio. Ma presto fu chiaro che alla base di questi disturbi c’era qualcos’altro, dal momento che i sintomi si manifestavano anche in persone che non si trovavano in prossimità di bombardamenti.

Isteria. Il neurologo francese Joseph Babinski nel 1917 attribuì i sintomi a fenomeni di isteria, disturbo che si riteneva diffuso solo tra le donne (isteros significa utero, in greco). Suggerì quindi di curarlo come allora si trattava l’isteria femminile: con l’ipnosi. E in effetti i trattamenti talvolta funzionavano, nel senso che i sintomi scomparivano o si riducevano. Si diffuse perciò l’idea che questi quadri clinici fossero frutto di simulazioni, messe in atto per non combattere ed essere congedati. Il che diede il via libera all’accusa di “femminilizzazione” o di “omosessualità latente”, e a una serie di trattamenti di tipo decisamente punitivo, come le aggressioni verbali e le “faradizzazioni”, forti scosse di corrente elettrica alla laringe (in caso di mutismo) o alle gambe (in caso di immobilità). «Inoltre, in un Paese in cui la leva era obbligatoria, non si voleva attribuire alla guerra la causa del disagio psichico: meglio sostenere che il conflitto contribuiva a rivelare devianze o degenerazioni in individui già predisposti».

Rimozione. Anche per questo in Italia quella dei traumi psichici conseguenti alla Grande guerra fu una pagina presto chiusa e rimossa. E se circa 40.000 uomini con disturbi mentali finirono rinchiusi nei manicomi statali, una quantità ben più numerosa fece ritorno a casa e in quelle condizioni fu accolta dalle loro famiglie.E fu qui, anche per prendere le distanze dal carico emotivo di quegli sguardi assenti e per poter ricominciare a vivere dopo il trauma collettivo dell’esperienza bellica, che la gente prese a chiamare quei giovani uomini con un termine feroce e ingiusto: “scemi di guerra”.

SPIEGA IL PERCHE’ DELLA PAROLA VENTO NEL VENTO DEGLI OBICI

Oltre a quelle evidenti, ci sono ferite invisibili riportate dai soldati esposti alle terribili esplosioni in guerra e sui campi di battaglia. Finora, i problemi di memoria, la depressione, l’insonnia degli ex-combattenti e reduci di guerra erano state considerate traumi di natura psicologica. Ora uno studio ipotizza che all’origine possano esserci lesioni fisiche al cervello provocate dagli effetti dell’onda d’urto delle esplosioni.

IL VENTO DEGLI OBICI. Ad accusare sintomi come forte depressione, ma anche problemi cognitivi e di memoria, e insonnia, erano stati prima i reduci del Vietnam, poi i militari che hanno combattuto in Iraq e Afghanistan. Ma questa costellazione di disturbi apparentemente legati ai combattimenti era nota fin dalla Prima guerra mondiale: gli inglesi avevano coniato il termine shellshock, mentre in Italia la malattia che colpiva i soldati nelle trincee era chiamata vento degli obici, con un preciso riferimento alla deflagrazione delle bombe. Solo nel 1980 fu coniata l’etichetta disturbo post-traumatico da stress (PTSD la sigla inglese) per definire l’insieme di sintomi che colpiscono i combattenti, ma anche le persone che hanno fatto esperienza di eventi drammatici ocatastrofi naturali che hanno messo a rischio la loro vita. L’ipotesi era che si trattasse degli effetti sulla mente dell’esposizione a traumi terribili.

MUSICA

Una delle tante eredità che una guerra lascia ai posteri è quella delle canzoni. Da sempre infatti la musica ha fatto parte della vita dei soldati nei campi di battaglia. Accompagnate da un testo facilmente memorizzabile, vennero composte per aumentare il senso di appartenenza ad un gruppo, per sollevare gli animi oppure per esorcizzare la paura della morte, sempre in agguato. Altre invece narrano di amori lontani, di speranze, di lontananza dalla casa e dall’affetto materno.

Il modo di dire “canta che ti passa” pare che derivi da un’incisione fatta su una trincea durante la Prima Guerra Mondiale da un soldato sconosciuto. Un modo di dire ai giorni nostri molto diffuso per invitare a superare con il canto le preoccupazioni che la vita quotidianamente presenta.

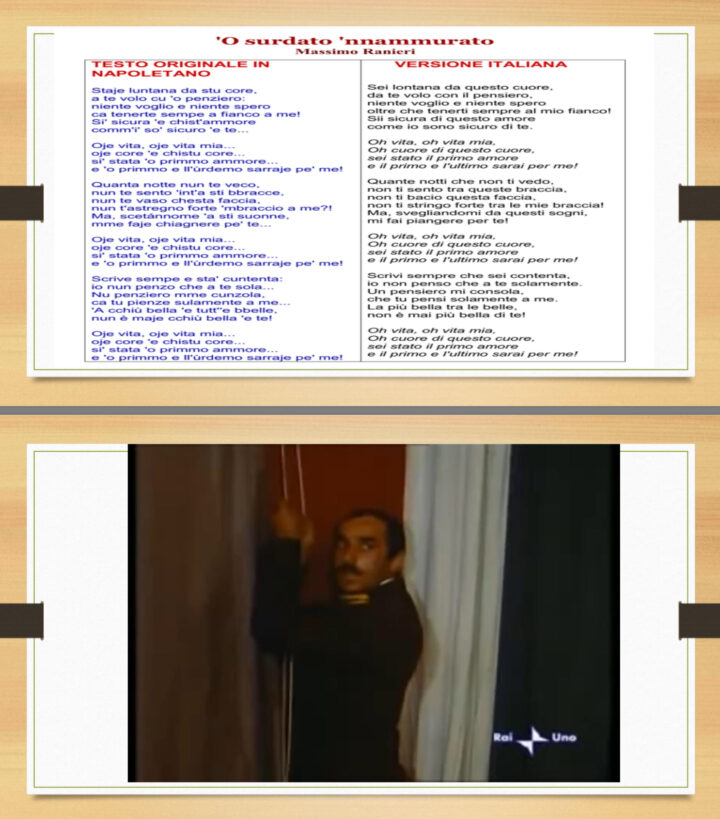

TESTO CANZONE O surdato ‘nnammurato Traduzione: Il soldato innamorato

Sei lontana da questo cuore,

da te volo con il pensiero: niente voglio e niente spero oltre che tenerti sempre al mio fianco! Sei sicura di questo amore come io sono sicura di te…

Oh vita, oh vita mia…

Oh cuore di questo cuore… sei stato il primo amore…

e il primo e l’ultimo sarai per me!

Quante notti non ti vedo,

non ti sento tra queste braccia, non ti bacio questa faccia,

non ti stringo forte tra le mie braccia?! Ma, svegliandomi da questi sogni, mi fai piangere per te…

Oh vita, oh vita mia…

Oh cuore di questo cuore… sei stato il primo amore…

e il primo e l’ultimo sarai per me!

Scrivi sempre che sei contenta: io non penso che a te solamente… Un pensiero mi consola,

che tu pensi solamente a me… La più bella tra le belle,

non è mai più bella di te!

Oh vita, oh vita mia…

Oh cuore di questo cuore… sei stato il primo amore…

e il primo e l’ultimo sarai per me!

‘O surdato ‘nnammurato è una delle più famose canzoni in lingua napoletana. Il testo fu scritto da Aniello Califano e musicato da Enrico Cannio nel 1915. La canzone descrive la tristezza di un soldato che combatte al fronte durante la Prima guerra mondiale e che soffre per la lontananza dalla donna di cui è innamorato. Molto famosa è l’interpretazione di Anna Magnani, nel film La sciantosa. Il brano è inoltre riconosciuto da gran parte della tifoseria del Napoli come inno storico della squadra partenopea.

Storia de «’O surdato ‘nnammurato» Cantarla in trincea poteva costare la fucilazione

Nella truppa, bloccata in trincea senza elmetti (in testa solo morbidi chepì), né scarponi adatti al fango carsico, e neppure mantelline impermeabili, si fecero largo malinconia, sconforto, rassegnazione, tra morti, feriti, ammalati, prigionieri e dispersi. È nel dilagare di questo stato d’animo che nasce la nonna di tutte le canzoni contro la guerra. In maniera semplice, spontanea. Forse ispirandosi alla lettera di un soldato inviata dal fronte alla sua amata. Aniello Califano, rampollo di ricca famiglia di Sorrento, un po’ scapigliato e di carattere esplosivo, amava le donne e la poesia. Fugge da Sorrento con la scusa di studiare a Napoli e invece inizia a comporre versi per canzoni e corteggia molte sciantose. Con successo. Quando scoppia la guerra si trova ancora in città e frequenta sempre i tabarin. Per strada nessuno esalta il conflitto, nessuno vuole eroi. Tutti piangono i fidanzati, i mariti, i figli al fronte. Gli spettacoli nei café chantant sono pieni di retorica patriottica, fatti di lustrini, divise e bandiere tricolori. Ballerine col cappello da bersagliere. Quelle sono di moda. È la legge della propaganda. Sui giornali si legge solo di vittorie e di avanzate. Ogni tanto ci sono gli spazi bianchi della censura. Di morti no. Però nelle case di Napoli arrivano migliaia di telegrammi provenienti dallo Stato maggiore: «…è caduto nell’adempimento del proprio dovere…». Califano è un impulsivo. Ma quali inni per la patria. Scrive di getto, una notte d’agosto, una poesia e la porta all’editore Gennarelli. Quando l’uomo che aveva tra i suoi collaboratori Ferdinando Russo, legge i versi si commuove. Vuole musicarli per trasformare quelle frasi in una canzone. La scelta cade su Enrico Cannio, che compone una marcetta insistente ma allo stesso tempo malinconica. Il successo è enorme. Però viene osteggiato dalla propaganda militarista. Perché, come più tardi la bollarono i fascisti del Ventennio, «è una canzone disfattista». Sì, oggi possiamo immaginarla magari come inno del Napoli, come ritornello da intonare allo stadio o alle feste, ma allora «’O surdato ‘nnammurato» era pericolosa per chi la cantava. I vertici dello stato maggiore ne capirono subito la forza e la misero al bando. Le leggi per larepressione e la censura erano severissime. Ai carabinieri venne impartito l’ordine di punire con decisione chiunque cantasse canzoni «disfattiste». Revoca delle licenze, prigione. Ma si poteva anche finire davanti a un plotone d’esecuzione. Furono a centinaia i soldati sorpresi a cantare ‘O surdato che finirono di fronte alla corte marziale. Ma perché? Eppure il testo racconta di un innamorato che sogna la sua amata e le giura amore eterno. Non si fa alcun riferimento alla guerra.

Chi parla è un soldato, sì ma lo intuiamo solo dal titolo. Non si fa mai riferimento al fronte. Né alla patria. Si tace sulle battaglie, sul sangue, sui morti. Non si maledice, non si irride. Si sogna la propria amata e basta. Però è di fondo, in tutte la strofe, il desiderio di tornare a casa. È questa semplicità che diede grande forza alla canzone e che impaurì i vertici dello Stato maggiore. Per loro era l’inno di chi voleva tornare a casa, lasciare il fronte, la guerra. In pratica disertare. Perché sognare il ritorno dall’amata significa odiare la trincea, perché se la vita è una donna non può essere la

patria. Ciò che manca al soldato è l’affetto, la pace. Il contrario della guerra. Ecco allora come un canto d’amore diventi la più grande delle condanne al conflitto, senza mai nominarlo, senza mai dire una parola contro. Anche i soldati veneti, lombardi, toscani cantarono O surdato. Gli alti comandi dopo qualche mese si arresero alla canzone che dilagava fra le truppe a metà del 1916. Dopo cento anni ‘O surdato è attualissimo. Fu osteggiato, censurato, cancellato dal fascismo. Ma non è mai morto. Non ha tempo, non ha paese o frontiera. «’O surdato ‘nnammurato» è un messaggio d’amore universale, per tutte le volte che il pensiero va alle cose importanti ma lontane e per tutte le volte che il dolore della vita si rifugia in ciò che si ama. Ultima annotazione. Ancora oggi si disputa sul come cantarla. A squarciagola, con ritmo incalzante o a bassa voce e con melodia più lenta. Ognuno ha i suoi gusti. Ma è innegabile che una delle interpretazioni più forti è quella di Anna Magnani nel film «La sciantosa» di Alfredo Giannetti del 1971. Un soffio di voce e parole dure come macigni.

ARTE

Il senso di appartenenza si sviluppa quando si instaura una corrispondenza tra il ritenere se stessi appartenenti a un gruppo e il ritenere il gruppo appartenente a sè.” Enrica Quaglio

Adidas e Marina Abramović collaborano in una video-performance

Il video di tre minuti si incentra sull’impegno e la forza derivante dall’unione tra persone Frutto della prima collaborazione fra Adidas e Abramović, il breve filmato illustra i molti parallelismi esistenti tra l’opera dell’artista e qualsiasi sport collettivo. «Il lavoro di squadra massimizza l’impegno, la dedizione e, in ultima analisi, la prestazione», osserva la Abramović. «L’energia collettiva è fonte di grande forza. Una performance che sottolinea l’importanza del teamwork e della collaborazione non soltanto nello sport, ma anche in tutte le altre attività».

La performance, rivisitata in questo video per la prima volta dal 1979, consisteva in tre sequenze, ognuna delle quali rappresentava un modello per trasportare pietre da un capo all’altro di una stanza. Ricorrendo soltanto a dei secchi e al lavoro umano, i tre modelli confrontano e mettono in contrapposizione distinti sistemi di cooperazione ed efficienza nei quali i corpi dei partecipanti fungono da mezzo. Come tutte le opere della Abramović, la performance ridefinisce il ruolo del pubblico, che viene portato dentro l’esperienza, e sottolinea sia i limiti di tensione del corpo sia le possibilità di controllo della mente. Il video riflette sul valore della dedizione e della perseveranza e su come questo diventi la chiave del successo del gruppo rispetto all’individuo. La video-performance, girata in bianco e nero, ricorda lo stile dei primi esperimenti cinematografici del diciannovesimo secolo e appare a un tempo intima ed epica, complessa e semplice, monumentale ed essenziale.

GEOGRAFIA

Dal colonialismo a Mandela

La colonizzazione europea

Abitata sin dalla prima età preistorica da diverse popolazioni indigene, la regione dell’attuale Sudafrica fu colonizzata dagli europei in età moderna.

Nel 1488, infatti, l’esploratore portoghese Bartolomeo Diaz raggiunse la punta meridionale dell’Africa, ribattezzandola Capo di Buona Speranza.

Tuttavia, soltanto nel Seicento si ebbero le prime colonie stabili con la Compagnia olandese delle Indie orientali. Dediti all’agricoltura e all’allevamento, i coloni olandesi (chiamati boeri, cioè <<contadini>>) iniziarono l’esplorazione dell’entroterra, finendo per scontrarsi con le popolazioni locali, spesso ridotte in schiavitù.

Dalle guerre anglo-boere alla Seconda guerra mondiale

Tra il 1880 e il 1902 i boeri entrarono in contrasto con gli inglesi, interessati a occupare un territorio ricco e strategico come il Sudafrica. Nel 1902 un trattato mise fine alle guerre anglo-boere: nasceva la Colonia del Capo, territorio dell’Impero britannico. La scoperta di ricchissime miniere di diamanti attirò molti coloni: la popolazione crebbe notevolmente, ma non altrettanto l’integrazione tra boeri, popolazioni indigene e inglesi. Le popolazioni indigene furono costrette a vivere in aree isolate e vennero sfruttate come manodopera nelle miniere. Era l’inizio dell’apartheid, cioè della politica di segregazione raziale, sancita per legge nel 1948.

Alleato della Gran Bretagna nel primo conflitto mondiale, il Sudafrica si schierò con gli inglesi anche nella Seconda guerra mondiale, nonostante l’opposizione dei boeri, che simpatizzavano per la Germania nazista.

L’instaurazione dell’apartheid

Conclusasi la guerra, le elezioni del1948 diedero la vittoria al partito nazionalista boero. Furono i primi ministri boeri a instaurare nella Repubblica Sudafricana un rigido sistema di segregazione razziale, detto apartheid, cioè <<separazione>> tra la popolazione bianca, discendente dei colonizzatori europei, e la popolazione nera. A quest’ultima furono riservati alcuni territori nel Nord del Paese, mentre ai neri rimasti nelle province dei bianchi furono progressivamente tolti i diritti civili.

La fine dell’ apartheid

L’apartheid sarebbe stato superato solo a partire dai primi anni Novanta del Novecento. Negli anni successivi la Repubblica Sudafricana ha proseguito il suo cammino di integrazione interna e si è riconciliata con la comunità internazionale, proponendosi come nazione leader del continente africano.

Il contesto

Nella lingua afrikaans dei boeri, Il termine apartheid significa <<separazione>>. La parola è diventata sinonimo di segregazione razziale dalla fine della Seconda guerra mondiale, quando i governi boeri del Sudafrica approvarono una serie di provvedimenti per separare la popolazione bianca (che costituiva una minoranza) da quella << non bianca>>, cioè neri e meticci.

Gli eventi

Il governo sudafricano vietò i matrimoni misti e venne tolta alla popolazione nera la possibilità di votare e di accedere agli incarichi pubblici più qualificati; sui treni, sugli autobus e negli edifici pubblici esistevano spazi distinti per bianchi e neri.

A nulla valsero le condanne della comunità internazionale (con le sanzioni economiche votate dall’ONU nel 1962) e l’opposizione dell’African National Congress,

un’organizzazione con l’obbiettivo di contrastare l’apartheid ed eliminare tutte le discriminazioni applicate dal governo minoritario bianco.

Inizialmente tutte queste organizzazioni che si venivano a formare vennero violentemente represse, poi, negli anni Settanta, con l’intervento delle Nazioni Unite, la situazione cambiò e le persone di colore iniziarono ad entrare in politica. Nel 1962, Nelson Mandela, uomo politico, leader dell’ ANC, simbolo della lotta contro l’apartheid, fu imprigionato, per ben 27 anni e condannato all’ergastolo perché ritenuto colpevole di sabotaggio (Il sabotaggio è un atto compiuto generalmente in maniera nascosta allo scopo di recare danno a un’organizzazione politica, militare o civile attraverso manomissioni, ostruzionismo, danneggiamenti o distruzioni.) e alto tradimento. Mandela divenne un potente simbolo di resistenza per il nascente movimento anti-apartheid, rifiutando ripetutamente di scendere a compromessi con la sua posizione politica per ottenere la libertà. Lottò intensamente anche durante i suoi 27 anni di carcere. In tutto il mondo “Nelson Mandela Libero” era diventato lo slogan dei movimenti anti-razziali. La straordinarietà di quest’uomo si mostrò ancor di più, quando venne liberato, perché nonostante fosse stato processato e condannato sotto un sistema basato sul razzismo che non aveva processi equi, non pronunciò mai vendetta, ma cercò sempre la riconciliazione. Per ciò che fece viene considerato il padre della lotta contro la segregazione ed eroe dell’apartheid.

Il persistere dell’opposizione internazionale e le difficoltà economiche causate dall’isolamento portarono ad una graduale politica delle riforme, avviata Frederik de Klerk. Il nuovo primo ministro, infatti, aprì un dialogo con l’ANC che portò alla liberazione nel febbraio del 1990 di Nelson Mandela.

Le conseguenze

L’apartheid cessò completamente quando nel 1990 Nelson Mandela venne liberato da Federik Clerk e fu eliminata la condanna nei confronti dell’African National Congress. In seguito, nel 1993, Mandela ricevette il premio Nobel per la pace insieme a Clerk che lo aveva liberato. Le prime libere elezioni, a suffragio universale, nel 1994, videro la schiacciante vittoria dell’African National Congress e l’elezione a presidente del Sudafrica di Nelson Mandela, primo presidente democratico e di colore della storia, il più importante leader sudafricano. Grazie a lui il Sudafrica gettò le prime basi per la democrazia. Per la prima volta tutte le razze ebbero uguali diritti. Rimase a capo del Sudafrica fino al1999. La nuova costituzione entrata in vigore nel 1997, sancisce l’uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini, fondando quella che viene chiamata anche Nazione Arcobaleno. Il 5 Dicembre, all’età di 95 anni morì Nelson Mandela, simbolo mondiale della lotta contro l’apartheid, il problema della segregazione razziale che colpì l’intero Sudafrica. La morte di Mandela non è stata una perdita solo per il Sudafrica, ma per tutte le persone che, in ogni parte del mondo, stanno lottando per la libertà e la giustizia. Il suo coraggio ha contribuito a cambiare il mondo intero.

TECNOLOGIA

I social network, i giovani e la comunicazione oggi

La scrittura, il telefono, i media, Internet, tutto ci permette di scambiare informazioni con gli altri e di ricevere risposte, anche quando ciò non ci appare subito chiaro, o non ci aggrada. Con le nuove tecnologie, specialmente negli ultimi anni, la comunicazione è cambiata, per forza, perchè è cambiato il modo di approcciarsi ad essa, agli altri soprattutto. Sono cambiati i ritmi, non c’è più il tempo di scriversi una lettera, non c’è più la voglia di parlare per troppo tempo al telefono. Ora tramite gli sms, le chat, le e-mail, e anche i social network, tutto è più veloce, è subito disponibile. Tutto è più freddo però. Sì perchè le informazioni passano attraverso uno schermo, che ce le mostra e le mette a nostra disposizione. Non c’è tono, non c’è enfasi, non c’è rapporto umano in particolar modo…insomma, tutto molto comodo sicuramente, ma un po’ estraniante dalla realtà, se vogliamo. Oggi siamo così abituati ad avere sempre il cellulare a portata di mano, a usare il navigatore per trovare luoghi che non conosciamo, a fare una ricerca su Google per soddisfare ogni nostra curiosità che, se ci fermiamo a pensare al fatto che fino a qualche anno fa non avevamo tutte queste risorse, siamo colti di sorpresa e ci chiediamo come riuscissimo a orientarci solo con una cartina, a comunicare in tempo veloce o a ricercare notizie. La tecnologia, in questo senso, può essere il nostro più grande vantaggio, ma anche il nostro più grande limite.

Da un lato, infatti, è indubbio che la tecnologia ci abbia reso la vita molto più facile, rendendo tutto veloce e a portata di mano. Quello che la tecnologia, infatti, non è in grado di fare, è sostituire la nostra creatività e originalità, qualità umane che vanno preservate a ogni costo. Tuttavia, l’uso costante di mezzi che ci rendono la vita “facile”rischia di portarci a un appiattimento anche da questo punto di vista. Sostituendosi a noi nelle piccole mansione quotidiane, il rischio che corriamo è proprio l’appiattimento intellettuale, il progressivo isolamento e la dipendenza da tecnologia. La tecnologia è ormai è parte integrante della nostra vita e non ci potremmo rinunciare. Il problema non è certo il mezzo (la tecnologia) appunto, ma l’uso che di quel mezzo si fa. Si dice spesso che la tecnologia si andrà a sostituire progressivamente all’uomo: dal punto di vista delle funzioni è vero, ma niente può sostituire il nostro cervello e la capacità umana di prendere decisioni senzienti.

Dagli ultimi dati di una ricerca che intendeva monitorare come è cambiata l’interazione tra bambini e tecnologie è emerso che il 58% dei bambini tra 2 e 5 anni gioca ai videogame, sa destreggiarsi con l’iPad, ma non sa andare in bicicletta e l’11% non sa come allacciarsi le scarpe e non sa rispondere correttamente quando viene loro chiesto l’indirizzo di casa. È il destino della screen generation che, sin dai primi mesi di vita, ha a che fare con i display di computer, videogame, cellulare e dei dispositivi touch come tablet e smartphone prima di aver imparato abilità utili nella vita di tutti i giorni.

L’era digitale è caratterizzata da una generazione giovane che è nata con le nuove tecnologie, ne viene plasmata, le usa con grande disinvoltura e, purtroppo, anche con grande indifferenza e inconsapevolezza dei meccanismi profondi che le regolano, attenti a un uso solo opportunistico, funzionale. Cambia il modo di comunicare, la percezione del tempo e dello spazio, il concetto di realtà, come pure il modo, di allevare i figli e di educarli, di apprendere e di insegnare. Descrivere i giovani, oggi, richiede un notevole sforzo di conoscenza e di comprensione dei linguaggi, delle forme di comunicazione ed espressione loro propri. È una generazione abituata a mettere in comune le esperienze, a confrontarsi in modo diretto, a darsi consigli e a dialogare

simultaneamente. La sua giornata scorre da una tastiera all’altra: passano velocemente dal cellulare al computer all’iPod (questa attività viene detta multitasking) vivendo (o meglio attraversando) molteplici esperienze. Contemporaneamente studiano, chattano, ascoltano musica, rispondono al cellulare, guardano la televisione (sul web, ovviamente).Il tessuto sociale è ormai spaccato in due grandi gruppi culturali: i digital natives (nativi digitali), loro, i gio-vani, che sono nati nel mondo della tecnologia digitale, e i digital immigrants (immigrati digitali), noi, che ci siamo stati proiettati (o sbalzati?) da adulti.

Oggi viviamo in un mondo dove tutto è connesso: possiamo essere distanti fisicamente ma ormai i mezzi a nostra disposizione ci permettono di raggiungere persone, luoghi e cose grazie alla tecnologia. La comunicazione, verbale e non, è prerogativa di questo mondo ma non è sempre stato così facile comunicare, anche se a noi oggi risulta impensabile attendere o aspettare un messaggio a lungo.

L’uomo è l’animale sociale per eccellenza: la necessità di comunicare è sempre stata fonte primaria di sopravvivenza. Negli anni il modo di comunicare e di relazionarsi con gli altri è cambiato totalmente. Oggi pensare di dover vivere senza internet, whats app ed i vari social network crea nelle persone una sensazione di solitudine. La rete può essere definita come un luogo: un ambiente comunicativo, formativo e informativo. Un ambiente culturale che determina uno stile di pensiero, crea nuovi territori, nuove forme di comunicazione, contribuendo a ridefinire un modo di stimolare l’intelligenza e di costruire la conoscenza e la relazione. Una realtà da non configurarsi come sostituta alienante delle relazioni “face to face”, ma capace invece di arricchire le nostre potenzialità nella vita ordinaria.

FRANCESE

“Il n’y a que deux endroits au monde où l’on puisse vivre heureux : chez soi et à Paris.”

Ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa e a Parigi. (Ernest Hemingway)

TOUR EIFFEL

Construite par l’ingénieur Eiffel en 1889 pour l’Exposition Universelle et pour le centenaire de la Révolution Française. Très critiquée du point de vue esthétique, elle est devenue le symbole de Paris. Cette élegante structure en fer est appelée “la giraffe en dentelle” à cause de ses 4 pieds et de sa partie supérieure longue comme le cou d’une giraffe. De la tour on peut admirer un spectacle étonnant. Le soir elle est illuminée et elle brille pendant 10 minutes au début de toutes les heures tour Eiffel tour eiffel brille

Costruito dall’ingegner Eiffel nel 1889 per l’Esposizione Universale e per il centenario della Rivoluzione Francese. Molto criticato dal punto di vista estetico, è diventato il simbolo di Parigi. Questa elegante struttura in ferro è chiamata “la giraffa di pizzo” per via dei suoi 4 piedi e della sua parte superiore lunga quanto il collo di una giraffa. Dalla torre puoi ammirare uno spettacolo incredibile. Di sera è illuminato e brilla per 10 minuti all’inizio di ogni ora Torre Eiffel La torre Eiffel brilla

Le Musée du Louvre

Un des musées les plus célèbres au monde, il abrite des chefs-d’oeuvr comme la Vénus de Milo et la Joconde. Le Louvre a aussi une pyramide en verre, des restaurants, des salles d’expositions temporaires .

Uno dei musei più famosi al mondo, ospita capolavori come la Venere di Milo e la Gioconda. Il Louvre ha anche una piramide di vetro, ristoranti, sale espositive temporanee.

INGLESE

| SEVEN LARGE GROUPS OF CHILDREN ARE SAFE …WINTON’S CHILDRENIn 1938, a 29-year-old man called Nicholas Winton was living and working in London .One day he received a telephone call from a friend in Prague, Czechoslovakia. Winton’s friend worked for the British embassy , he was |

| helping to organise refugee camps for many families from Czechoslovakia. These families were in danger because they were Jewish. Germany occupied part of Czechoslovakia and Winton and his friend knew it could soon occupy the rest of the country. Germany’s leader, Adolf Hitler ,hated Jews. Winton came from a Jewish family himself. He decided to go to Prague. He wanted to help the families in Czechoslovakia before it was too late. There were a lot of children in the refugee camps, and he decided to organise special trains to take them to Britain,with the help of the British embassy.Winton returned to London and started to raise money for their journey. He also had to find families in Britain to look after the children. In March 1939,Hitler invaded the rest of Czechoslovakia. That year , eight large groups of children ( 669 children in total) left Prague. Most of them were Jewish and seven groups left by train. It was a long journey. The trains travelled from Czechoslovakia through Germany, and then to Holland. Next the children travelled by boat to England . On September 3 1939, there was an eighth train at Prague |

| station . It was ready to take children to England . Unfortunately , it never left Prague . That day , the Second World War started. The Germans closed the borders. Tragically, the train , and the 250 children on it , disappeared. For the rest of his life , Winton was sorry that the train didn’t leave Prague one day earlier . The 669 children started a new life in England. They lived with British families. Back in Czecoslovakia ,Hitler sent Jews,and many otherpeople ,to concentration camps. Most of the families of Winton’s children died. For years, Nicholas Winton never talked about his work. He didn’t even tell his wife ! 50 years later , in 1988, his wife found documents ,letters and photos and Winton finally told his story . In September 2009 , a special train |

| left Prague station . On the train there were 22 of the original children , with their children and grandchildren. The train followed the same route as in 1939, from Prague to London .At London Liverpool Street station, after 70 years,they finally met 100-year-old Sir Nicholas Winton , the man saved. |